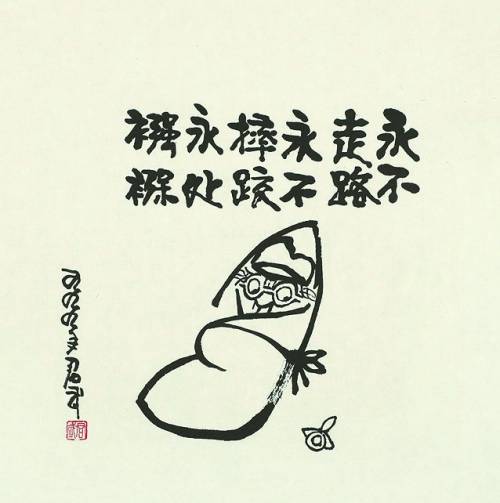

華君武漫畫

諷刺的藝術,帶刺的鮮花,民主越多,花越鮮艷

那些跟隨陳玉理夫婦創作漫畫的農民,如今的境遇也大不相同。有人憑借漫畫才華吃到財政飯,也有人靠漫畫進城買了汽車和商品房,大部分人繼續留在農村一邊種地一邊創作。

但是,面對如今漫畫所處的時代,他們大多感受到,“漫畫的陣地正變得越來越少”。

在80年代經歷輝煌、創造過單期銷量130萬份成績的《諷刺與幽默》 ,后來由《人民日報》文藝部轉給銷量較大的《環球時報》主管。

《漫畫世界》在上海停刊時,得知這一消息的華君武感慨:“這麼大的一個上海,就養不活一本漫畫雜志?”

曾經猶如春筍般生長出來的漫畫類報刊以及專欄,又日漸消失。當年,很多中央、省級甚至地級市報紙都效仿《人民日報》,設立漫畫專版或者專刊。但近年來,這些繁榮一時的漫畫專刊和欄目大部分都被撤掉。

作為那些依然在創作漫畫的人,邱縣青蛙組的郝增茂、胡延亭、王俊卿等人,在他們看來,漫畫正在被市場拋棄。

“現在年輕人都愛看大眼睛、長頭發的動漫,那些東西只是娛樂,沒有思想性和內涵。”說起佔據更多市場的日韓、歐美動漫,性子一向溫和的陳玉理,語氣也忿忿。

《人民日報》文藝部副主任、《諷刺與幽默》首任主編英韜曾說:“漫畫界受社會上行業化思潮的影響,出現了一些無聊的媚俗的趣味不高的創作傾向。作者不關心社會現實,創作逐漸遠離生活。”

消失的或許不僅是版面和市場。李青艾和學生胡延亭——中國美術家協會的漫畫作者,都回憶起,上世紀90年代中期,發生了一場有關“傳統諷刺漫畫是否已經過時”的爭論。

這場爭辯發生在《河南漫畫月刊》幾位年輕編輯和以英韜為代表的漫畫家之間。前者認為,“漫畫隻需幽默,不要再諷刺”。但是,英韜等老漫畫家堅持,“漫畫不僅要幽默,還要諷刺。如果失去諷刺,這種藝術就失去生命”。

就在漫畫失去興盛時代的同時,在一些文藝評論家看來,同樣是民間諷刺藝術的相聲也在逐漸走向衰落。

著名相聲演員姜昆曾在接受媒體採訪時說:“近年來,由於缺乏好作品,我國相聲創作一直處於低谷。”

作為諷刺大師,華君武也是一位相聲愛好者。他的朋友回憶,有一次正和華君武聊天,當電視上開始播侯寶林的相聲時,他立馬停下來,說:“不好意思,我要開始做功課了。”

華君武曾經畫過一幅諷刺相聲的漫畫,批評有些相聲“不幽默,也不諷刺”。

1979年,《文藝研究》雜志編輯部和文學藝術研究美術院,邀請華君武、侯寶林、郭全寶、丁聰、方成等漫畫和相聲界的名家,召開了一場漫畫和相聲座談會。

在報道這場座談會的一篇題為《如何讓諷刺的藝術盛開——漫畫、相聲座談會側記》的文章裡,作者寫道:“同志們用實踐是檢驗真理的唯一標准來檢驗諷刺藝術。”

這些參會的漫畫和相聲大師,幾乎無人質疑這個觀點:幽默與諷刺是漫畫和相聲的鮮明特征和藝術功能,是它們的生命。

同時,文中還寫道:“大家體會到:漫畫和相聲是同民主(政治的和藝術的)聯系在一起的。諷刺的藝術,帶刺的鮮花,民主是它的肥沃土壤,民主越多,花越鮮艷。是啊!這歷史的經驗多麼可貴!”

漫畫大家留下的畫作、拐杖、板凳……還有思想

現在,郝增茂並不敢多想,突如其來的關注,會給他這個農民的生活帶來什麼影響。

他手持《硬功夫》漫畫的照片在網站上廣泛傳播。老師李青艾看過這張照片后,有些生氣,“這麼帥的一個小伙子,當年那麼多女人追求,怎麼照得像一個從街邊拉來的傻子?”

郝增茂倒是不在意,說起這些,他憨憨一笑。他身上那條舊牛仔褲的膝蓋處被縫得像蜘蛛網一樣。

在忙著應付記者採訪的間隙,他還要趕著去地裡摘棉花,因為地裡的作物仍然是他的主要營生。

他要供養家裡出的大學生,但是學美術專業的兒子並不打算像爹一樣畫漫畫,而是選擇了美術廣告。

這些年,郝增茂也靠畫一些漫畫掙錢。平時,他就在一個用塑料酒瓶拼接而成的自制台燈下,搞漫畫創作。如今,他可以投稿的刊物已經很少,“基本就剩《諷刺與幽默》”。

如果實在沒有漫畫的活兒可以接,這位中國民間文藝家協會會員、獲獎証書半臂高的漫畫家,就在農村房屋牆上畫廣告——那種遍布於鄉村的極其粗糙而缺乏審美的圖畫。通常,畫一幅廣告,“掙幾十塊錢”。

近年來,邱縣紀委在全縣范圍內推廣“廉政漫畫”,為這些本土漫畫作者帶來一些活計。稅務局、人事局、計生站等機關和事業單位向他們約稿,為本單位創作廉政漫畫。

眼下,郝增茂等青蛙漫畫組的成員接到縣紀委的約稿。他們按照縣紀委提供給他們的大綱,根據每一條內容來創作符合這個主題的漫畫。

中紀委監察部網站上介紹“河北邱縣廉政漫畫展”的資料中說,邱縣廉政漫畫正一步步走向全國,走出了一條廉政文化大眾化、產業化的發展道路。

創作漫畫大半生的陳玉理夫婦當過“美術界名人”,但他們並沒有想到,再次出名是因為借了廉政漫畫的東風。

盡管這對老夫婦時常和記者們聊得口干舌燥,但是每送走一撥記者,他們就會揉揉眼睛,打起精神來,繼續跟另一撥年輕的客人“聊聊”。

“如果能借著這種社會關注,讓大家來了解和關注傳統漫畫,會不會讓漫畫再繁榮起來?”這種憧憬,仿佛一劑興奮劑,打在疲倦的老夫婦身上。

長期以來,陳玉理和李青艾心裡總是記挂著一件事情。華君武先生去世了,英韜先生也不在了。同這兩位漫畫大家結識幾十年的老夫婦,想收集這兩位先生的遺物和畫作,就在“青蛙之家”——夫婦倆住的院子,也是全國首家農民漫畫博物館——建立紀念室。

2010年,華君武去世后,他的妹妹來到邱縣“青蛙之家”的棗樹下面,為圓哥哥生前一個願望。當時,華君武的妹妹很感慨。后來,她將哥哥生前的部分遺物捐贈給陳玉理夫婦。

現在,陳玉理夫婦的家中,擺著華君武生前用過的拐杖、固定手腕用的布帶、板凳、飯鍋等物件。

李青艾說:“如果把這二位先生的紀念室建好,把他們的畫作、拐杖、板凳……都收藏起來,那是一筆多大的財富!”

一向不愛說話的陳玉理,沒等老伴的話音落下,就趕忙插了一句:“還有思想。”(陳璇)

相關新聞

|