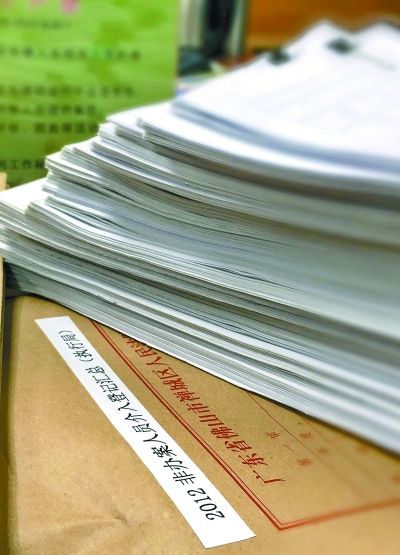

禪城法院過問案件登記表4年累積厚約30厘米。劉冠南 攝

12月1日,佛山市禪城區人民法院“過問案件登記制度”實施整整4年。

近年來,作為該院院長,陳恩澤親身感受到司法干預在逐年減少。2012年他每月平均要過問17件案子,今年截至目前,每月平均隻有5件。

干預得以減少的原因是,該院於2010年12月1日制定實施了過問案件登記制度,對插手過問、職務過問以及外來過問的情形作出明確界定,同時規定“凡過問必登記”。

中國特色的人情社會向司法領域的滲透,導致“案件未進門,雙方都托人”。“過問案件”的關系往往是親戚、同學、朋友,還有最讓法官感到壓力的各層級的領導。

凡過問必登記的制度,為辦案人員正常獨立行使審判權建立了保護屏障。“許多人聽說我們一定要嚴格登記,就放棄不問了。”該院研究室主任遲福強認為,這項制度讓法官審案變得更純粹。

黨的十八屆四中全會明確提出,要建立領導干部干預司法活動、插手具體案件處理的記錄、通報和責任追究制度。禪城法院推行的這項制度,與四中全會強調全面推進依法治國的精神遙相呼應。

陳恩澤說,四中全會的這一要求,對該院來說,既是一種鼓舞,也是一種鞭策。

4年間,該院共登記過問情形2338人次,涉及案件1008件,全部記錄在一摞厚約30厘米的登記表裡。這在廣東司法改革上的分量遠遠超越了物理意義上的重量。

目前,全省並沒有統一的過問案件登記制度。廣東省高級人民法院有關負責人表示,禪城法院對“過問案件制度”的探索走在了全省乃至全國的前列,他們積累的有益經驗,很有借鑒意義。

司法部司法研究所原所長王公義認為,四中全會強調全面推進依法治國、樹立法律威信,明確建立過問案件記錄制度與追責制,對領導干預司法敲響了警鐘。(記者/劉冠南 周志坤)

| 相關專題 |

| · 地方要聞 |