张哲/摄影

电影《你是我的兄弟》海报

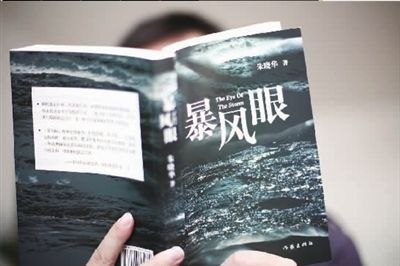

广西壮族自治区反贪局高级检察官朱晓华创作的反腐小说《暴风眼》日前由作家出版社出版发行。这部小说凝聚了作者17年检察工作积累和人生感悟,取材于广西检察机关查办的众多反贪大要案件,是朱晓华继2009年创作《你是我的兄弟》之后,推出的第二部反腐题材长篇小说。《你是我的兄弟》曾被三十多家报刊全文转载,小说被拍成电影在央视播出。反贪检察官和反贪检察官的小说一夜之间为大家所熟知。

“接地气”的反腐作品

晓华,祝贺你又出新作了,能介绍一下这本书吗?不妨介绍一点给读者。

朱晓华:《暴风眼》讲述的是南方海滨城市西滨市李氏三兄弟的生活和他们之间的情感冲突。西滨市一地产大鳄的死亡,引出了这个城市巨大的反贪风暴,也使李氏三兄弟都卷进其中,站在了暴风眼。

反贪工作繁忙,你还能写出一部部作品,不容易。

朱晓华:你是想说我不务正业吧?没有。两部小说都是我在业余时间创作的,可以说是用别人喝咖啡和旅游的时间写出来的。

《暴风眼》大概写了多长时间?朱晓华:故事的构思大概三个月,十五万字的小说,断断续续写了大概一年多,毕竟不是专业作家,写作时间很零碎,就像从海绵里挤水一样挤出时间来。

反贪检察官写反腐小说,应该是驾轻就熟吧,毕竟可以接触到很多反贪案件,甚至参与办案。

朱晓华:恰恰相反,这部小说写得比较艰难,有一段时间甚至写不下去。

为什么?

朱晓华:困难来自两方面,一是创作观念,相比专业作家而言,应该承认我的创作观念是落后的,或者说是有局限性的;二是创作时间,专业作家在创作的时候,我在办案,这就是我的劣势,但我觉得也是我的优势。

你说的优势是什么?

朱晓华:可能是生活吧。我每天度过的反贪生活给我的创作提供了相当多的素材,我需要做的就是把它们整理出来,从中发现有价值的,有文学性的故事。我十分自信地说,我的故事是独特的,我故事里的情节是精彩的,人物是有特点的。

一般来说,文学创作容易出现的弊病大致在两个方面,一个是没有实践经历,一个是缺少认知和判断,你既有工作经历,又有观察和认知,还会不顺利?

朱晓华:我刚才提到过我的创作观念是落后的,有些先天不足,这或许是业余作家的一个通病。他们习惯于主题先行,文以载道,把他们认为的那些拥有正能量的主人公塑造成一个英雄,并且通过他们的行为向读者输出一种价值观。在这种创作观念下诞生的主人公是没有体温的。

那你又怎么坚持下去了呢?

朱晓华:这得益于一次偶然的机会。在创作举步维艰的时候,我的工作有了变动,被委派到一个基层检察院挂职副检察长,并分管反贪工作。后来的事实证明,正是这次工作变动,救活了《暴风眼》这部作品。到了基层检察院后,我们接连查办了好几起房地产领域的贪污受贿案件,广泛地接触了房地产这个行业中形形色色的人,零距离地了解到他们的所思所想,使我的创作一下子有了抓手。

“抓手”是什么?

朱晓华:具体地说就是房地产这个行业从业人员特有的语言,特有的思维方式和运作技巧。通过跟他们接触,我突然有了一个新的认识:他们原来不是我想象的那样,他们这个行业的人远比我想象的复杂而有趣。人性是一座深不见底的富矿

《暴风眼》已经是你的第二部长篇小说了,作为一名检察官,你是如何走上小说创作这条路的?

朱晓华:我1994年进入检察机关,在基层检察院先后从事过侦监、公诉、控申、反贪等工作,后来调入广西壮族自治区检察院反贪局综合处。出于宣传工作的需要,我开始写一些新闻通讯稿。后来觉得新闻通讯只反映一些表面的事件,不能反映这个时代多棱面的生活,无法反映出反贪工作的复杂形势,近几年开始长篇小说创作。

反贪题材的小说,相比其他题材的小说而言,你认为最鲜明的特点在哪里?

朱晓华:最能直接地表现人性的复杂。

如何理解?

朱晓华:你是否看过日本推理小说家东野圭吾的《嫌疑人X的献身》,它讲述了一个温暖却又冷酷的故事,使我震撼于一起犯罪案件中人性的复杂。以此为镜,我一下子就察觉到了我创作的弱点,那就是,过多地关注于案件事件本身,而缺少对涉案者人性复杂性进行挖掘。设想一下,一个人在面临某个公司的面试和面临一个检察官的审讯两种情况下,哪一种更能让他的性格特点展现出来?所以我认为,反腐小说的创作重心应该落在对人性复杂性的开掘上来。

为什么这么说?

朱晓华:职务犯罪人员大多是领导干部,走到今天很不容易,也曾经辉煌,他们绝对不甘心自己沦为阶下囚的命运,必定会负隅顽抗,因此他们的心思比普通暴力犯罪人员更复杂,我称他们为“复杂人物”。在多年的反贪工作中,我接触过许多落马的贪官,从创作的角度说,他们都是很复杂、很立体的。比如说,有一位“空降”县长,上任之初,他也是想廉洁从政的,可是当地的氛围送礼成风,他不收礼,许多干部对他就有意见,排斥他,他的工作很难开展,最后他不得不妥协,他内心该有多纠结。可以说职务犯罪相比一般刑事犯罪,其间人性的挣扎更激烈。有了这些感悟和认识之后,我开始审视自己的创作,力求探索职务犯罪案中人性的挣扎。

《暴风眼》中对人性的挣扎是不是有更多的展现?

朱晓华:《暴风眼》的故事更为复杂,反映的社会面更广。作品中的三兄弟,由于他们的身份不一般,各种利益、欲望、情感在他们身上交织,一场反腐风暴又使他们交集,反贪局长如何面对涉案的市长哥哥和房地产商弟弟?市长哥哥和房地产商弟弟为何既排斥又勾结?他们之间的人性挣扎、亲情冲撞会十分激烈。

反腐小说中的矛盾冲突是不是比一般的小说更激烈?

朱晓华:你谈到了问题的核心。反贪是一种斗争,既然是斗争,就是说反贪干警和贪官之间的矛盾是不可调和的,是刺刀见红的。反腐小说中的矛盾是硬碰硬的真矛盾,不是类似于婆媳关系似的伪矛盾。这种矛盾多是终极矛盾,自由或者不自由,活着或者死亡。贪官知道自己将面临的命运是被剥夺自由或者死亡,反贪干警的职责就是让贪官的犯罪行为受到惩罚,这一对天敌之间的矛盾为反腐小说的创作者开掘人性提供了无限的可能。

检察题材也可以写得精彩

你认为反腐小说相比警匪小说,有哪些不同?

朱晓华:检察文学相比于公安文学而言,明显处于劣势。首先检察文学起步较晚,先天不足。侦探小说在西方已有几百年历史,产生了《福尔摩斯探案》等世界名著,好莱坞警匪片已经成为了类型片,而检察文学是近几十年才兴起,尚没有大家公认的范本和套路。

其次,公安工作往往“外向”,而检察工作则“内向”。因为公安破案多是在室外、野外,呈现较多的动作,如歹徒抢劫、杀人、警察追捕,场面可以写得很惊险、刺激、火爆,而检察官尤其是反贪检察官破案更多的是调查取证、分析证据、审讯室攻心,没有多少野外“动作”,而且腐败分子作案是悄无声息地进行,也不会轻易逃亡,缺少“看点”。

这么说,检察文学创作有自身的瓶颈,难以写得精彩了?

朱晓华:我不这么认为,我倒是觉得公安文学的创作已经很成熟了,要突破很难,有了公认的模式,创新很难被认可,而检察文学尚没有形成自己的套路,容易创新;虽然有自身的瓶颈,但可以扬长避短,瓶颈也就消解了。

怎样扬长避短?

朱晓华:检察工作虽然看上去“平淡无奇”,但也有很多“好看”的地方,如敌我难分,贪官在被查之前,都是“好人”,这是不是很有“间谍小说”的味道?又如腐败多是高官、高智商犯罪,检察官与他们较量,既需要高智商,又常常受到权力的阻挠,呈现在作品里会很牵读者的心,尤其是审讯室的斗智,堪比“密室小说”;再如特大贪腐案总伴随刑事案,两者结合来写,会使作品内容更丰富。好的文学作品不一定靠情节取胜,但挖掘人性一定是最深刻的。

近几年,你既写检察题材小说,也介入检察题材电影创作,你认为小说、影视创作对推动检察文化有着怎样的意义?

朱晓华:作为一名普通检察官,我深刻地体会到,要弘扬检察文化,必须从最基本的事情做起。检察文化无疑是一个宏大的主题,但终究是要通过一件件作品来体现的,它可能是一篇理论文章,也可能是一部小说,或者是一部电影。我认为构建检察文化这座大厦的基石就是我们每一个检察官最朴素、最真实的每一件作品。

■链接

《暴风眼》是一部以官场腐败、权钱交易为批判对象的描写当代都市生活的小说。小说刻画了西滨市的三兄弟,老大李东哲是西滨市市长,老二李东拓是市检察院反贪局局长,老三李东健则是全市最大的房地产商。李东健最早被卷入一件洗钱案,受到李东拓的追查,三兄弟因此陷入了一场腐败大案的漩涡。三位风云人物,在这场腐败案中站在了不同的阵地上。最后,就在李东拓不懈地要揭开兄长与弟弟涉嫌腐败的真相时,弟弟李东健在一次意外中摔成了重伤。故事也随之结束。

《你是我的兄弟》讲述了发生在48小时之内的有关一起行贿案的故事。检察官郑十一接到一项任务———在对县某银行行长决定逮捕期限的最后两天之内查明其受贿20万元的犯罪事实。给这位行长行贿的犯罪嫌疑人恰恰是郑十一中学时期最好的朋友袁向东。郑袁二人因案件中的对立立场陷入了僵持,在这过程中,郑十一逐步感化袁向东,将他从进一步犯罪的陷阱中拉了回来,最后,两人找回了曾经失去的兄弟之情。