“聆聽大家”系列訪談——

著名作曲家傅庚辰:“為人民服務,為人民而寫”

“人為什麼活著呢?要為人民活著,為國家活著。這對我的藝術人生產生了很深遠的影響。”

問:1948年,12歲的您離開家鄉參軍,考上了東北音樂文工團,身邊很多從延安魯藝來的老同志都是在藝術方面有杰出成就的大師,比如呂驥、劉熾、瞿維等。那段時間的學習經歷,對您產生了怎樣的影響?

傅庚辰:應該說有很大影響。我那時候小學四年級,連五線譜都不認識,可見我的文化程度之低,音樂水平之差。當時給我分配的任務是學吹笛子,我本來想學小提琴,但是沒有。那時候條件很差,一共隻有三把小提琴,都給年紀大的同志工作用,輪不到我們學習。

我學吹竹笛子,還學音樂基礎知識,學五線譜。再就是文化課,我們那個班屬於音樂工作團第六班,都是歲數小的,最大的15歲,最小的10歲,政治課、業務課、文化課都要學習,對我來說,是一個很好的學習機會。

那時候,因為糧食不夠,我們每天都要吃一頓稀飯。沒有菜金,我們就把院子旁邊的煤渣場開出來種菜。那時候東北3月很冷,我的床上沒有褥子,我睡在一個草墊子上,這個印象很深。在那種條件下,大家情緒卻很高昂,那時給我們的教育,就是要樹立全心全意為人民服務的思想。人為什麼活著呢?要為人民活著,為國家活著。從那個時候,這個東西就在我腦子裡扎下根了。我走向革命音樂創作道路,和這個有很直接的關系。

團裡很多老同志都是從延安來的。像呂驥,他是延安魯迅文藝學院繼冼星海之后的文藝系主任。劉熾是延安魯藝的學員,跟冼星海學作曲和指揮。瞿維就是《白毛女》作者之一,鋼琴家。一共有10位左右的老同志,他們就是我們的老師,給我們上業務課,教會我們唱很多革命歌曲、民歌、抗日歌曲,比如《義勇軍進行曲》《黃河大合唱》等等。這些革命歌曲、民族音樂、民歌的音調,在藝術上對我有很大的熏陶。應該說,那個啟蒙時期,對我的藝術人生產生了很深遠的影響。

“一是要吃透作品的主題思想,這個電影表現什麼內容的﹔二是要吃透作品的藝術風格,用什麼樣的恰當的藝術形式、藝術風格來表現這個電影的內容。”

問:您創作了《雷鋒》《閃閃的紅星》《地道戰》《風雨下鐘山》《挺進中原》等70多部影視劇音樂作品,其中很多成為傳唱至今的經典,您認為要寫好電影音樂,最重要的是什麼?

傅庚辰:有兩條,一是要吃透作品的主題思想,這個電影表現什麼內容的﹔二是要吃透作品的藝術風格,用什麼樣的恰當的藝術形式、藝術風格來表現這個電影的內容。這是兩條很根本的東西,用我的話叫“兩個吃透”。

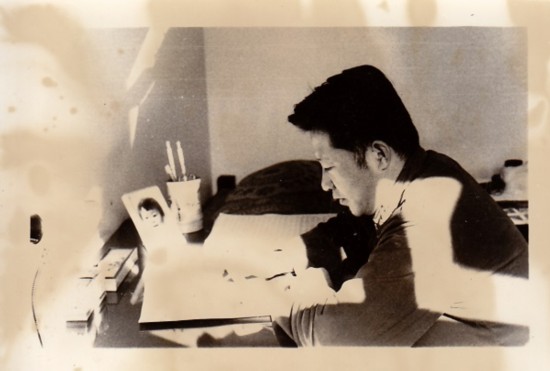

吃透作品的主題思想,首先要把握住作品的主題,它是寫什麼的,為什麼寫的。比如我寫《雷鋒》的時候,就有一個思想認識不斷深化的過程。

再說吃透作品的藝術風格,這往往決定作品的成敗。你是藝術作品,不是政論,不是報刊雜志文章,那你就要用恰當的藝術形式和藝術風格,來表現這部作品的思想內容,如果選得不恰當,那是要失敗的。這一步很重要,《雷鋒》歌曲的創作,就給我很深的教訓。

我是在1964年初,接受創作電影《雷鋒》音樂的任務。雷鋒是解放軍的模范英雄人物,這當然很清楚,可是用什麼形式來表現呢?當時我約請沈陽音樂學院一位文學教授寫了歌詞,叫《高岩之鬆》,把雷鋒比喻為高高的岩石上生長的一棵鬆樹。然后我就帶著歌譜到雷鋒班生活,找雷鋒的指導員訪談了五次﹔又找喬安山,就是電影《離開雷鋒的日子》的主人公,談了兩次。然后參加雷鋒班的班會,到雷鋒勞動過的鞍山工廠去參觀。在雷鋒生前連隊的陳列室,我看到雷鋒的遺物,比如說節約箱﹔還有他的襪子穿破了,補了又補,不去領新的。我還聽說他帶病幫助附近的小學,走了30裡路把老大娘從火車站一直背到村裡,等等這些事情,這時候我的思想就起變化了。

雷鋒和黃繼光、董存瑞、邱少雲一樣不一樣?后三者是產生於戰爭年代的英雄模范,他們的事跡是生死關頭的最高動作。而雷鋒的事跡都是一點一滴、平平常常的事。什麼是雷鋒的特點?他的特點是偉大寓於平凡,要把他寫成“高岩之鬆”,那就不是雷鋒了。后來回到北京,我日思夜想,怎麼才叫偉大寓於平凡呢?有一天工作到夜裡12點鐘,人也疲倦了,關燈睡下來,實際沒睡著,腦子裡老在翻騰:什麼是偉大寓於平凡?突然——“雷鋒,我們的戰友,我們親愛的弟兄”,詞曲同時蹦出來了。我一激靈,馬上就擰開燈。

“雷鋒我們的戰友,我們親愛的弟兄”——兄弟和戰友都是一樣的人。“雷鋒我們的榜樣,我們青年的標兵”——雷鋒是我們隊伍裡的人,但他是我們隊伍走在前邊的人。這就把平凡和偉大兩個方面都抓住了。我一口氣把曲調寫好,倒頭就睡,第二天詞很快就填進去了,這首歌就這樣產生了。

“搞創作,如果對題材的背景都不熟悉,那你無法深入。最根本的,你要去生活,要深入到這個作品背景裡,到它產生的地方,到人物所在地,這個是必須的。”

問:電影《地道戰》的歌曲是您的一大經典作品。您能講講它是怎麼創作出來的嗎?

傅庚辰:《地道戰》的創作是在《雷鋒》之后,1965年。開始我在北京寫了一首,很平淡,我自己也不滿意。后來攝制組在河北拍外景,我就去了外景地,冉庄、李庄。地道很泥濘,很矮,我哈著腰在裡頭鑽著。那些神出鬼沒的地道口,有的在碾盤底下,有的在灶台底下,有的從牆壁出來,有的從庄稼地裡出來。我還走訪當年打過地道戰的老民兵,看大刀、長矛、土手榴彈等等。

經過這樣一段之后,地道戰在我腦子裡的形象活了——地道不是那麼死板的,把日本鬼子打得蒙頭轉向,就因為我們機動靈活。

有一天,攝制組拍外景,喊我去,我就跟在他們大隊后邊走,走到村子邊,再過路就要進庄稼地了,突然腦子裡冒出來——“地道戰,嘿,地道戰,埋伏下神兵千百萬……”我調頭就往回跑,跑到我住的老鄉家裡,就寫出來了——“千裡大平原,展開游擊戰。村與村,戶與戶,地道連成片……”

不經歷那樣一段生活,如果只是在北京,寫出來的《地道戰》就極其平淡。我那時候也是剛搞電影,《雷鋒》和《地道戰》這兩部片子對我的藝術創作產生了重要影響。

我認為作為一個文藝工作者,特別是作者,需要深入生活,需要認真學習。首先要廣泛地學習歷史、文學,搞創作,如果對題材的背景都不熟悉,那你無法深入。另外,最根本的,你要去生活,要深入到這個作品背景裡,到它產生的地方,到人物所在地,這個是必須的。如果不深入生活,寫的東西可能就不准確了。

“與時代同呼吸,與人民共命運,這就是一個作曲家的歷史使命。為人民服務,為人民而寫,要反映人民的疾苦,反映人民的要求,而且要反映得准確。”

問:您的音樂始終跟隨著時代,抒寫著歷史。時代在變遷,您心中有哪些始終堅持不變的東西?

傅庚辰:我覺得應該用兩句話來概括,與時代同呼吸,與人民共命運。這就是一個作曲家的歷史使命。為人民服務,為人民而寫,要反映人民的疾苦,反映人民的要求,而且要反映得准確。

當初,我接到為電影《閃閃的紅星》寫主題曲的任務時,已有三首歌詞,《手捧紅星盼紅軍1》《手捧紅星盼紅軍2》《熱血迎來紅旗飄》。我就在公社衛生院裡寫下了總譜,從白天寫到晚上。回到北京,我們音樂組三個人開小組會,我無意間拉開抽屜,發現裡邊放了一部《閃閃的紅星》劇本的第三稿(我拿到的是第四稿),有一首《映山紅》的歌詞。我一念——“夜半三更盼天明,寒冬臘月盼春風,若要盼得親人回,嶺上開遍映山紅”,我們覺得這個歌詞寫得好,感情很細膩,很深沉。我又給它動了三個字,把“親人回”改成了“紅軍來”。他倆鼓動我作曲,但我說那三首歌都寫完了,管樂總譜都要寫好了,導演、主演都滿意了,攝制組都通過了,馬上就要錄音了,我現在就把它否定了,從工作程序上也不合適,嚴格說我自己無權這麼做。

但最后我還是下決心,把那三首歌全否了。根據什麼下的決心?我思考再三,就是根據此情此景——冬子爸爸已經走了,紅軍長征走了。夜半三更的時候,小冬子拿出來他爸爸臨走時給他的紅五星,問媽媽,我爸爸和紅軍什麼時候回來?他媽媽能怎麼回答他?她能說哪一月哪一天紅軍就回來嗎?她這話是說不出來的。她能說哪一天就勝利嗎?也說不出來。但是她向往勝利,向往她的丈夫和紅軍回來,她有這個信心。所以她用形象的語言說,等到滿山的映山紅都開了的時候,你爸爸和紅軍就回來了。她輕輕地說,然后話外出歌聲,沒有伴奏——

“夜半三更喲盼天明,寒冬臘月喲盼春風,若要盼得喲紅軍來,嶺上開遍喲映山紅,若要盼得喲紅軍來,嶺上開遍喲映山紅,嶺上開遍喲映山紅,嶺上開遍喲映山紅……”

這個情景下,唱這個是不是更合適?這時候要聽的是你心裡的聲音,不要想別的。此情此景下,藝術的要求就是唱《映山紅》,隻不過把“親人回”改成“紅軍來”。

《映山紅》的曲調跟《手捧紅星盼紅軍》有相似的地方,再加上經過深思熟慮,我用兩個小時就寫出了《映山紅》,寫出來以后如釋重負。果然,流傳的效果很明顯。其實當時我本人沒想過流傳不流傳,就覺得這樣對得住自己的心裡頭。

“藝術有藝術的特性,它跟民族的土壤是密不可分的。”

問:您一生創作過很多音樂作品,在音樂創作道路上,您主張“現代技法中國化,音樂語言民族化,音樂結構科學化”。能否跟我們談談您的這種創作理念?

傅庚辰:這三句話的形成,有一個認識的過程,它不是一開始就有的。第一次我講出來的時候,是在2007年的中國藝術歌曲研討會上,我作了發言,題目叫《藝術歌曲向何方》,發言裡第一次提出來“現代技法中國化”。藝術歌曲當然會使用一些藝術技法,特別是現代的藝術歌曲,會使用現代的藝術技法。而我提現代技法要中國化,是有感而發,想法由來已久。

實行改革開放以后,門窗都打開了,從經濟建設上來講,這是勢在必行,世界上先進的科學技術、管理方法、管理經驗,我們都吸收進來,這個對我們產生了非常重大的作用。那麼文學藝術要不要學習?也要學習,因為世界都在變化、在前進,人家前進了,我們原地踏步就落后了,所以必須要學。

但是,藝術有藝術的特性,它跟民族的土壤是密不可分的,你能夠全部照搬嗎?那不行,它會水土不服。可是一開始我們一些藝術工作者,特別是有些中青年同志,都是出自好心,為了使作品更完美、效果更好,把外邊的技法全都照搬進來了,其實這是不科學的。你學了新的藝術技法,那你的作品應該更耐聽、更好聽,讓群眾更喜歡。而運用了現代技法之后,有時卻適得其反——難聽了,群眾不願意聽了。現在回頭來看,還是那句老話,實踐是檢驗真理的標准。合適的就吸收進來,不合適的就要淘汰。

所以必須現代技法中國化,把有用的東西拿來,和我們原來的東西相結合,關鍵是要和中國的實際相結合。其實現代技法中國化,和馬克思主義中國化是一個道理。中國革命就給我們提供了很重要的經驗和教訓。上世紀20年代后期、30年代,中國革命遭受了重大挫折,很大原因就是脫離中國實際。后來毛澤東把隊伍拉上井岡山,之所以帶領中國革命取得了成功,就是結合了中國實際。今年春節,習近平總書記第三次登上井岡山,語重心長地講了一句飽含深情的話:“井岡山時期留給我們最為寶貴的財富,就是跨越時空的井岡山精神。”

革命要實事求是,建設要實事求是,文藝創作也要實事求是。這麼多年,我們回首看一看,為群眾所喜歡的交響樂作品,有哪幾部?恐怕數不出來幾個。問題出在哪兒?就在於脫離了中國的實際,沒有生動的語言,沒有流暢的結構,沒有動聽的旋律,群眾不願意聽,聽不懂。

我們有少數同志認為,交響樂不能大眾化,交響樂就是小眾的。他們其實沒想明白一個道理,藝術、交響樂到底是為什麼服務的?是為人民大眾服務的。沒有生動的旋律,沒有鮮明的調性,群眾不願意聽。有的音樂會觀眾聽到半截就睡著了,這種交響樂是什麼交響樂?

交響樂必須中國化,不中國化是沒有前途的。群眾願不願意聽,聽的人多還是少,這些問題想一想,就很清楚了。如果藝術脫離了群眾,那生命也就要停止。這是我結合創作實際,結合這些年的創作經驗和所走過的路,有感而發。過去,大家用心都是好的,誰也不是故意想把東西寫壞,但確實走了一些彎路。

還有,音樂語言必須要生動,要民族化。語言是作者和群眾之間的橋梁。群眾之所以能接受你,首先要有橋,群眾又覺得你這個橋修得不錯,才願意走這個橋。語言是非常重要的,作曲家應該具有一定的語言能力,而語言從哪裡來呢?從民間來,從生活中來,也從文藝作品的成功經驗當中來,這些最需要下功夫學習。

“特色是生命。所謂特色就是實事求是,符合中國實際。”

問:習近平總書記在文藝工作座談會上提到,沒有中華文化繁榮興盛,就沒有中華民族偉大復興,您覺得今天我們應該如何繁榮文藝創作,推動文藝創新?中國民族音樂未來應該走怎樣的發展之路?

傅庚辰:首先,文化是怎麼定位的?習近平總書記已經定位得很清楚了,沒有中華文化繁榮興盛,就沒有中華民族偉大復興。文化是民族之魂,是一個民族的精神支柱,我認為這足以說明文化的重要性。中國歷史上,那麼多著名的文學家、藝術家,他們那些千古名作,滋潤了多少中華民族的優秀子孫,有多少人為了這個民族而流盡最后一滴血,倒在了前進的路上。文化的作用是非常大的。把我們的文化建設好,有利於中華民族偉大復興。

民族音樂是中華民族優秀的文化傳統。但是隨著時代的變遷發展,它需要發展,也必然要發展。因為有很多新的東西,那個時候沒有,現在有了,需要給它以新的安排。這裡有一首歌,《自個的事》,是新寫的,寫中國特色的。講的是中國自己強大起來,強調是自個的事、自個的情、自個的目標,揚眉中國人。特色是生命,所謂特色就是實事求是,符合中國實際。這首歌的曲調從民間的音調基礎上發展起來,但是和新時代的重大主題結合在一塊。我覺得這就是民族音樂應該採取的一種方式、一種做法。

民族音樂和時代的重大主題結合在一起,還有一個典型例子,就是我在2004年創作的大型聲樂套曲《小平之歌》。其中有一首女聲獨唱《小路》,講的是鄧小平同志曾經在江西的一條田間小路上往返行走了1000多次。每一次行走,他不可能不想事情。他在想什麼呢?在想黨和國家的命運,民族的未來。我們作為作者,應該有時代的敏感,對於改革開放,我舉雙手贊成。所以我在鄧小平同志誕辰100周年之際創作了這部音樂。我曾三次到那條小路上行走,加上學習了鄧小平同志的理論,最后有感而發,帶著明確的認識和真切的感情寫出了《小路》。

“流行歌曲的創作和演唱,是一種世界性的文化現象,我們應該給它以健康的引導。”

問:近年來一些流行音樂選秀節目受到大眾,尤其是年輕人的追捧,您怎樣看待現在的流行音樂文化?

傅庚辰:流行音樂是一種世界性的文化現象。1985年8月,我被派到波蘭擔任世界第二十二屆歌曲節的評委。到那兒之后,我才發現純粹是一個流行音樂的比賽,那時流行音樂在國內也剛剛萌芽,我沒有更多接觸這種東西。

當時亞洲評委隻有我一個,通過和其他評委接觸,我了解到,(在歐洲不少地方),特別是德國等,青年人喜歡流行音樂的能佔百分之六七十。像這次比賽,在波蘭半個月之前票就賣光了,有些大學教授甚至把一個月工資都拿出來買票。那個劇場實際不是什麼正兒八經的劇場,就是一個山谷鏟平一塊地方,用有機玻璃在上面修了一個舞台,山谷風呼呼吹,兩邊沒牆,上面有一個大篷布,鋼架支撐起來。8月天,5000人的座位全都滿了,老頭、老太太甚至披著毯子去聽。有時候唱到一點鐘。那麼大的熱情,為什麼呢?

當時,我思想特別斗爭,在想這個問題該怎麼看待。我回來得出這樣一個結論,就是流行歌曲的創作和演唱,是一種世界性的文化現象,不是你允許它存在它就存在﹔不允許它存在,它就不存在。我們應該給它以健康的引導,讓它為中國特色社會主義服務。另外我建議,希望中國改年派出選手。中國不要置身度外,實際也沒法置身度外了。改年文化部就成立了三人評選小組,我就是其中之一。我記得把韋唯選出來了,再轉一年把毛阿敏選出來了,韋唯也是到波蘭,毛阿敏到柏林,后來她們都成為了國際獲獎者。

“我理解的中國夢就是國家富強,人民幸福,讓老百姓過上好日子。”

問:聽說今年6月底“哈爾濱之夏”音樂會上,為慶祝建黨95周年,長征勝利80周年,您將舉辦以“紅星故事”為主題的個人作品音樂會。對於這場音樂會,您有怎樣的設計?您將如何用音樂展現時代的發展?

傅庚辰:是有這個事,我是應哈爾濱市之約。紀念建黨95周年,又是紀念中國工農紅軍長征勝利80周年,這樣光輝的節日,我盡一點力也是應該的。我現在初步設想的音樂會的結構大概是這樣——

前半場題目叫“紅星故事”,就是要弘揚井岡山精神。

后半場就是現代歌曲。其中有一首是套曲《航天之歌》,是2003年為慶祝我國第一次載人航天飛行而創作的。其中包括《中國飛船是神州》《航天搖籃曲》《航天圓舞曲》等七部作品。

音樂會最后的歌曲《中國夢》,是2014年寫的新歌。我理解的中國夢就是國家富強,人民幸福,讓老百姓過上好日子。中國近代史是一部屈辱史和抗爭史,我把歌曲的基調定為抒情的深沉,但是光有深沉還不行,后面還有進行曲的節奏,催人奮進,昂揚向上。這首歌我從2014年6月21日開始創作,到7月5日最后截稿。朝思暮想,反復推敲,修改22稿。經常半夜爬起來,把突然閃現的靈感記下來。

“忠於祖國、忠於人民,堅定信念、堅定誓言。每個黨員不要忘記自己入黨時候的宣誓是怎麼說的。”

問:黨十八大以來,黨風廉政建設和反腐敗斗爭取得了新的重大成效。您作為一位老黨員,一名老軍人,怎樣看待全面從嚴治黨?

傅庚辰:現在我們進入了全面從嚴治黨的新階段,任務很重,也很艱巨。我覺得黨員干部起碼要做到幾個“忠於”——忠於祖國、忠於人民,堅定信念、堅定誓言,每個黨員不要忘記自己入黨時候的宣誓是怎麼說的。恐怕有些人就忘了,特別是那些腐敗分子。

紀檢干部在我心目中是鐵面無私、一身正氣、兩袖清風的,我心目中很崇敬紀檢干部。這幾年反腐倡廉,深受人民的擁護,深得人心,我想它必將產生強大的現實影響和深遠的歷史影響。

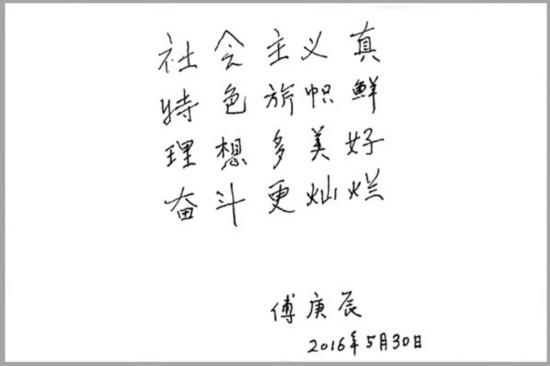

問:請您為廣大黨員干部題寫一段寄語。

傅庚辰:社會主義真,特色旗幟鮮。理想多美好,奮斗更燦爛。(中央紀委監察部網站 張琰 採訪整理)