“聆聽大家”系列訪談——

著名歷史學家戴逸:“一個民族如果忘記了過去,就不能正確地面對現在和未來”

“現在和未來,都是過去的繼續延伸,歷史的因,鑄成現實的果。現實的一切,或成就,或挫折,或勝利,或困難,無不萌生於過去”

問:欲知大道,必先為史。習近平總書記說:“歷史是最好的教科書,也是最好的清醒劑”。請您具體談談歷史之於一個國家、一個民族、一個生命個體的意義?

戴逸:中國是世界上唯一有幾千年不間斷歷史記錄的國家,歷史學在我國具有悠久的傳統和深厚的基礎,從甲骨文、金文、《尚書》,到《春秋左傳》,到司馬遷的《史記》,二十四史,如此連續未中斷的歷史記載,在全世界是獨一無二的。過去幾千年的史學成就是我國文化遺產中彌足珍貴的部分,它記錄了中華民族生活、戰斗和前進的歷程,總結了先輩們的經驗,反映了祖國偉大光輝的文明成果。

我作為歷史教師,認為歷史能夠給人們智慧、力量和信心,幫助人們認識社會、認識人類自身的發展。為了認識社會,認識前途,認識人類自我,必須借助過去,觀察它在一個較長時段中存在和發展的形式,進行歷史的反思。歷史科學的作用,可以使我們在一個巨大的遠景中,在過去至現在的長期發展中,觀察自己和自己的社會。這樣才能夠透徹地了解現在、預見未來。歷史科學研究的對象雖然是過去,它為過去提供較為客觀、較為正確的圖像,但它的意義並非隻局限於過去。現在和未來,都是過去的繼續延伸,歷史的因,鑄成現實的果。現實的一切,或成就,或挫折,或勝利,或困難,無不萌生於過去,無不和過去結有不解之緣。對過去的事情進行研究和解釋,正是為了更好地理解現在和未來。人們之所以重視歷史科學,也因為他們帶著現實中的迷惘和困惑。不得不求助於歷史,尋求比較正確的答案。一個民族,如果忘記了過去,就不能正確地面對現在和未來。

歷史與現實緊密相連,與當前的政治、經濟、軍事、外交、民族、文化等各個方面息息相關。我們現在遇到的一些問題,很多能從歷史中找到答案。比如南海問題,光緒年間,廣東水師提督李准就帶水師在南海各個島嶼巡邏,並在南海島嶼上立碑表明是我們的領土,這就是南海是我國領土的鐵証,這些都是歷史的真相。

就我個人來講,歷史給我的吸引力是非常大的,我在歷史學的路途上跋涉60余年,對這一選擇無怨無悔。我開始在上海交通大學讀鐵路管理,后來抗戰勝利,北大從后方回北京經過上海,借交通大學招生,我參加了考試,考中之后放棄了交通大學的兩年學籍,讀了北大歷史系。令我特別難忘的是,第一次進入北大歷史系圖書館的時候,真是眼前一亮,藏書浩繁,有很多過去隻聽到過名字、但沒見到的古籍圖書,對我來講喜歡得不得了。

戴逸接受專訪

“強烈的歷史落差使得后世的中國人刻骨銘心,他們畢生投入到拯救中華、復興中華的斗爭中,努力打造和再造一個強大的國家”

問:清朝是中國最后一個封建王朝,您曾經用興、盛、衰、亡四個字來概括這段近三百年的歷史。這段歷史對后世有何殷鑒?

戴逸:清朝是中國最后一個封建王朝,且滅亡至今僅有百余年,離我們時間最近,對現實生活影響很大。清朝創造了輝煌功績,形成了一個凝聚力極強的民族大家庭和繁榮昌盛的經濟文化,但同時它在全球一體化浪潮中以及殖民主義入侵之下,在應對外來入侵時,屢戰屢敗,從輝煌的頂峰一下跌入萬丈深淵,變成了半殖民地。強烈的歷史落差使得后世的中國人刻骨銘心,他們畢生投入到拯救中華、復興中華的斗爭中,努力打造和再造一個強大的國家。因此,清朝歷史的內容重要、豐富、復雜,並且激動人心。

三百年的清朝歷史,我用興、盛、衰、亡四個字來概括。

“興”是指努爾哈赤起兵,中經皇太極經營、順治入關,直至康熙平定三藩和收復台灣,這段歷史奠定了清朝的基業。17世紀剛剛形成的滿族,彌漫著一種奮發、上進的精神,這是它不斷取得勝利的一個主要原因。這種精神表現在英勇善戰,表現在它有嚴密的組織紀律,善於學習周圍各個民族的一些長處。

“盛”是指康熙收復台灣后,戰略中心轉移到北方和西北,抗擊俄國,平定准噶爾,造就了一個新的更大的統一,同時又恢復發展國內的經濟,到乾隆時代達到鼎盛。這是我們18世紀主要的歷史,為今天中國這樣的局面作出了鋪墊。

“衰”指的是從嘉慶、道光、咸豐,一直到同治初年,從盛轉衰。在此期間,國內外的斗爭非常尖銳,一方面是農民起義時間之長、規模之大,在中國歷史上前所未有﹔另一方面是外國的入侵,即兩次鴉片戰爭,改變了中國正常的歷史進程。讓我感觸很深的一點就是,在這個階段,衰落的時候,它掙扎、自救,力圖挽救危機,但屢次喪失時機,終未成功。時機,一去不復返。喪失時機,是最大的失敗!

最后是“亡”,指從同治三年一直到清亡,清朝經歷戊戌變法失敗,八國聯軍入侵,最后眾叛親離,孫中山振臂一呼,推翻了清朝,跨入了一個新的時代。

這段歷史,其前期在發展經濟文化、鞏固國家統一、加強民族團結等方面有重大功績,其政策措施,多可借鑒﹔中葉以后,內外矛盾尖銳,實行閉關鎖國,拒絕進行改革,政治日益腐敗,其失誤和教訓,實足發人深省。

戴逸接受專訪

“我國非常重視‘以史為鑒,資政育人’,善於借鑒往事,吸取經驗教訓”

問:談到與《清史稿》相比較,新世紀編纂《清史》有許多可作超越之處的時候,您說:“倒不是修史人的本領大,而是時代給予修史人的厚禮。”如何理解“時代給予修史人的厚禮”?請您介紹一下《清史》編纂工作的進展。

戴逸:我國非常重視“以史為鑒,資政育人”,善於借鑒往事,吸取經驗教訓。同時,我們還形成了易代修史的傳統。宋修唐史、元修宋史、明修元史、清修明史,這一修史的優良傳統綿延不斷,經久未衰。易代修史往往比較公正,離得遠了,看得也清楚。

北洋政府曾開設清史館,編纂清史,歷時14年,至1927年完成536卷的《清史稿》。但由於編纂《清史稿》的人大都是清朝的遺老遺少,對清王朝戀戀不舍,故而在不少重大問題上記載失實,評論不公,國民黨統治時代被列為禁書。平心而論,《清史稿》有相當的學術價值,但也存在嚴重的缺陷。此外,檔案之於修史是非常重要的,沒有第一手的檔案記載,編出來的歷史是不真實的。編纂《清史稿》時,清宮所藏歷史檔案仍存放在宮裡,尚未為世人知,大大影響了修史質量。

2002年8月,在國家大力支持下,《清史》編纂工作正式啟動。相較於《清史稿》,各方面編纂條件都較成熟,檔案資料也很豐富。目前《清史》已經完成110多卷的稿本,但還要經過精打細磨,肯定比《清史稿》質量要好。此外,《清史》編纂中,寫作固然很重要,文獻整理工作也是很關鍵的組成部分,不可或缺,至今已經出版了很多資料、檔案等文獻,比如《清代詩文集匯編》,共800冊,收錄清代詩文集4000余種,錄詩文不下500萬首,全面展現了清代詩文的全貌和特點。

戴逸接受專訪

“一個盛世的到來必定要有反貪腐作為先導,反貪腐是盛世到來的推動力和有力手段,為盛世開辟道路,掃清前進道路上的障礙”

問:清朝的康雍乾三代,都對貪污腐化採取了比較嚴厲的懲治措施,請您具體介紹一下。

戴逸:在我國歷史上,各朝都反對貪腐,留下了很多懲治貪腐大案的資料。我認為,一個盛世的到來必定要有反貪腐作為先導,反貪腐是盛世到來的推動力和有力手段,為盛世開辟道路,掃清前進道路上的障礙。比如乾隆盛世的到來就不是偶然的,雍正皇帝雷霆手段、全力以赴反貪腐,也起到了一定作用,乾隆初年官場風氣清正,推動了盛世的到來。貪腐導致財政、經濟羸弱,發展阻力大,不打擊貪腐官員,工作進行不下去。

從清朝來講,康雍乾三朝反貪腐都有各自的特點,環境不同、手段不同,效果也不一樣。

康熙繼位以前,中國經過長期的戰爭,環境惡劣,不僅老百姓水深火熱,政府也貧窮,發不出各地官員的俸餉,無法養活自己的官僚,一定程度上默許了官員貪污。那時官員的薪資低,一個知縣的工資是25兩銀子。這是什麼概念?《紅樓夢》裡劉姥姥算“螃蟹賬”,說是大觀園的一餐螃蟹宴一共花了20多兩銀子,夠庄稼人一年的開銷了,就是說,當時知縣的工資也就相當於一戶農民的全年支出。所以康熙以前的史料中幾乎沒有反貪污,風氣混亂。康熙親政之后,提出“官清”,就是指治理吏治。

康熙的治理手段是教育,推崇理學、道學,推行《聖諭十六條》,要求官員、百姓都要參與,每個初一、十五宣讀,教育官員要愛民、對老百姓好,修身養性,起到了一定作用,涌現了如於成龍等一些修身養性功夫做得好的人,明白怎麼做人、做官,有自己的信條。同時康熙注重樹立清官榜樣,比較有名的如張伯行、張鵬翮等等。此外,也懲治了一批貪官,比如“昆山三徐”,徐元文、徐秉義、徐乾學三兄弟,后來被貶職。總的來說,康熙時代懲處力度相比於雍正和乾隆,不是那麼大。

雍正就不一樣,他採取了一些制度遏制貪腐。到了康熙晚期,官場趨於混亂。雍正元年正月初一,發布的第一份詔旨就是給全國的督撫州縣講為官之道,層層告誡。另一方面,他也大力懲治貪官。當時虧空國庫現象很嚴重,省裡、縣裡都如此。雍正上台之后嚴查虧空,於元年成立了會考府,主要功能就是反貪污,專門考察各地方虧空的情況,在全國甄別貪官,一旦發現就要他們退賠。曹雪芹家就是因此被抄。雍正懲處貪官力度大,手段嚴厲,而且不避親。有人揭發一個官員貪污了四千兩銀子,奉送給了15個人,這15個人裡面有他的十二弟允祹,雍正把送錢的單子全部公布,要這15個人退賠,允祹沒有錢,就在王府前把家具擺出來變賣。這種懲處確實對遏制貪腐起到了一定作用,剎住了風氣。雍正還實行“耗羨歸公”,不僅減輕了人民負擔,還以此設立“養廉銀”,大幅度提高官吏們的俸入,保証廉政的推行。

乾隆上台的時候,前期官場清正,吏治較好。乾隆十三年以前隻殺過一個大的官僚,三朝的老臣子鄂善。那時,乾隆剛定了貪污一千兩以上就要判處死刑的規矩,沒過多久就發現鄂善貪污四千兩。因為他年齡很大,乾隆不忍心殺他,輾轉反側考慮了一晚上,最后命他自盡。

乾隆時代,國家富裕,國庫充盈,貿易市場很大,與外國通商頻繁,但同時出現了漏洞,對於禮義廉恥不太講了,風氣慢慢就壞了,以至於吏治敗壞,貪污賄賂公行。乾隆也企圖挽回這一江河日下的趨勢,他命令檢舉整頓,屢興大獄,用嚴刑峻法打擊貪污賄賂的不法行為,因貪污受賄被殺戮、關押、遣戍的官僚多得不可勝計,雖然不可能從根本上扭轉腐敗風氣,但還是起到了一定作用。比如他的皇貴妃高氏的家人,高恆、高朴,分別因為中飽私囊和盜鬻官玉被問死刑。

清朝最大的貪污案甘肅冒賑案發生在乾隆四十六年。甘肅連年大旱,餓死不少百姓,當地官員請示朝廷開展捐糧運動,捐得多的富戶可以取得“監生”資格,但在實際操作中,卻隻收銀子不收糧食,數年之間,就籌集了上百萬兩白銀。這筆錢很多沒有用來救災,而是在編造假賬報銷后,被各級官員私分。這些官員搞成利益集團,發現一個人,牽出第二個人、第三個人,最后一共殺掉包括總督、巡撫等在內的知縣以上官員60多人,充軍50多人,還有被監禁和革職降職的。這是清朝最大的一個案子,不隻涉及甘肅一個省,還牽連到別的省。

封建專制體制根深蒂固,到康雍乾時期更是變本加厲。在經濟發展、社會財富增加的情況下,權力高度集中,缺少制約,缺少法治,很容易導致權錢交易的腐敗現象。

舉個乾隆的例子。他身邊的大貪官和珅,非常得他器重。有個叫曹錫寶的御史,不敢彈劾和珅,就彈劾了和珅的兩個家奴。這兩個家奴在通州開了典當,有地多頃,錢財豐厚,一個官吏的家奴有那麼多錢,可見這裡面有問題,希望乾隆往上查一查。皇帝說好,查一查,他倒沒讓和珅去查,他當著和珅面讓別人查。和珅立刻就通風報信,讓家奴趕緊把當鋪、字號給毀掉,結果查無實據,就躲過去了。后來乾隆一死,他的兒子立馬就把和珅抓起來,有一句話說“和珅跌倒,嘉慶吃飽”,可見貪腐程度非常厲害。

乾隆五十五年,大臣尹壯圖上了一道奏折,說各省倉庫裡面存的銀子、糧食都少了很多,讓那些貪官拿走了。乾隆一聽就火了,你說各個省都這樣?我不信,你這樣說就是把我當成糊涂人了,天下事竟然你知道我不知道?既然這樣,我派兩個官員跟你去各個省查。查了七個省,每查一個省,那兩個官員就預先通知沿途趕緊把倉庫補滿、庫銀補足,一查結論是糧庫俱滿、庫銀俱足。這不是誣告官員、誹謗朝廷嗎?尹壯圖被革職回家。

由此可見,那個社會裡面,搞反貪污是搞不徹底的。

戴逸接受專訪

“修齊的基礎沒做好,很難治國平天下。如果要治國、平天下,自己的性情不恬靜,貪婪的性格沒有改變,就管國家大事,能不出毛病嗎”

問:歷史學家要有史德,“在齊太史簡,在晉董狐筆”,秉筆直書,不溢美不隱惡﹔為官者要有官德,“廉不言貧,勤不道苦”。人而無德,行之不遠,隻有明大德、守公德、嚴私德,其才方能用得其所。您怎麼看待道德對一個人、一個國家民族的影響?

戴逸:做什麼事都要有道德。做史官要有道德,秉筆直書,因為寫的是一部正史,不能涂抹改寫,否則就是歷史偽造。“在齊太史簡,在晉董狐筆”中齊太史的故事,講的是齊國的大臣崔杼弒君齊庄公,齊太史乃直書:“崔杼弒其君。”崔杼就殺了齊太史,太史的兩個弟弟也如實記載,都被崔杼殺了,最后一個弟弟還是這樣寫,而且有個南史氏還在那兒等著,如果崔杼把這個弟弟也殺掉,他還准備繼續記載此事,前仆后繼,認為這是光榮的。

為了這種史學家的道德,還要細心求証,我們現在也很注意,有的史料中的檔案也不能完全相信,因為檔案是官方記載的,代表的是官方的觀點。比如孝庄太后下嫁給多爾袞,有沒有這事,從檔案上查不出來,不會記載,那麼就要去找其他資料。類似的問題很多。

對於從政的人來講,道德也是非常重要的。過去,理學家就講究養性,修齊治平,這是一個完整的體系。修,首先是修身、講道德,齊家,要治家、家要管好,然后才是治國平天下,修齊的基礎沒做好,很難治國平天下。如果要治國、平天下,自己的性情不恬靜,貪婪的性格沒有改變,不能約束家庭成員在外胡作非為,這樣管理國家大事,能不出毛病嗎?很容易被誘惑,被物質利益誘惑。

戴逸接受專訪

“當前,我們處於這樣一個改革發展的關鍵時期,要爬上這個坡去,堅決懲治腐敗非常重要”

問:您作為一位歷史學家,您對推進全面從嚴治黨有哪些建議?

戴逸:現在這方面的成果還是比較大的,一年查處那麼多腐敗分子,社會風氣也有很大變化,我們都很高興。

從歷史上看,時間、地點、條件不同了,做法也不能與過去相同,但有的做法有一些借鑒意義。比如注重教化,加強傳統文化的教育。公務員讀書很重要,不只是學習知識,更要通過讀書學會做人。一個人的一生要有抱負,有一個良好的志願,就如同一個國家要有一個目標。活著干什麼?活著不是為了享樂,這種是比較低級的。高尚的愛好、高尚的性格哪裡來,從讀書中來,讀書就能夠修養身心。此外我認為任職回避也可以借鑒,過去本縣的人不能當本縣的知縣,本省的不能當本省的一把手,免得七大姑八大姨、親戚朋友都卷進來,如果領導都是本地人,就比較容易發生問題。

當前,我們處於這樣一個改革發展的關鍵時期,要爬上這個坡去,堅決懲治腐敗非常重要。如果這方面的工作停滯下來,那就極有可能成為我們陷入中等收入陷阱的誘因。我們這樣的一個大國,邁不過去這個陷阱,就沒有人能養活我們。

問:還在北京大學讀書時,您就在進步書刊的影響下,組織發起學生運動,並因此受到反動政府的通緝,后來通過地下黨組織的幫助奔向解放區,從此翻開了人生新的一頁。您說您第一次了解到中國共產黨的歷史,猶如發現了新世界?

戴逸:我從小看歷史書很多,但看的都是線裝書,到了北大讀書之后,接觸了馬克思主義,如共產黨宣言等等,這些引導我參加了革命。在北大讀了兩年以后,因為參加學生運動,受到通緝,就到了解放區。我原名叫戴秉衡,后來改叫戴逸,這個“逸”字就是從北京逃亡之際更改的。

我喜歡歷史、愛好歷史,可是那時一點兒都不了解當代歷史,對我來說是一個新的世界。到了解放區以后,我才了解到中國共產黨的歷史、英雄人物與事跡,聞所未聞、從來也沒有見過的。還有一點,我年輕的時候是在日本人的統治之下,那是一個陰暗的世界,一到解放區,情況完全不一樣,是一個光明的世界,解放區的天是明朗的天,軍民關系非常好,大小干部吃的飯都是一樣的,是一個平等的世界,每人每月都是發6斤小米,大概現在折合成兩三塊錢,在這樣一個環境裡生活,跟以前在日本統治區大不相同。

經過這麼多年的發展,在黨的領導下,中國的變化太快了,當年我從來沒想到我能活到90歲,我也沒想到能看到今天的世界,現在的物質財富是過去不可比擬的,當初沒想到中國有今日輝煌的成就、如此的成績。作為一名老黨員,我感覺到非常自豪和幸福。

戴逸接受專訪

“我的夢想就是《清史》編成,再就是能看到國家越來越富強”

問:國破山河在,城春草木深。抗戰爆發那年您11歲,到抗戰勝利時19歲,您說自己青少年的“花季歲月”是在日本侵略軍的鐵蹄蹂躪下度過的,飽受難以筆述的欺凌和苦難。您用“屈辱、悲慘、痛苦和恐怖”來描述在淪陷區的那段生活,您的第一部著作《中國抗戰史演義》反映的也是抗日戰爭時期的故事。經歷過民族危亡的時刻,您對中華民族偉大復興的“中國夢”是不是會有更加深刻的理解?

戴逸:那太深刻了,日本佔領時期人民過得非常的痛苦。我的一個哥哥、一個堂兄就是被日本鬼子抓起來拷打、槍斃的,我父親被漢奸政府抓起來關了兩年。當時看到中國軍隊老打敗仗,心裡面很難受。

我的家鄉在江蘇常熟,淞滬抗戰時,我們全民支援上海的抗戰,我父親當時是縣裡抗日后援會的會長,忙得不可開交。淞滬會戰失敗后,日本鬼子一下子打到了我們家鄉,我們家逃到蘇北。等回去的時候,整個城市全是炸毀的或者被火燒掉的房子,尸橫遍野,而我們那個城市本來是很繁榮的。家鄉原來有個鬧市區,日本鬼子來了,變成了最陰暗的地方,關押了很多人。有一次在長江邊上,我看到有人被鬼子扔到長江裡面去。但是,日本鬼子越是殘暴,我們對他們的痛恨也就越多,愛國心就越高昂,我們那裡是著名的新四軍游擊區,沙家浜就在我們縣,有時戰斗打得非常激烈。

現在,我感到國家的前途大有希望,我小時候就沒能想到今天國家的這個繁榮程度。記得20幾歲剛到北京來的時候,北京破爛得不得了,交通也不方便。我到北京讀了兩年書,就到過王府井和東四,要是沒車再遠就去不了了,當時窮學生,坐電車也沒錢。中國那時的窮困、那種一窮二白的環境,年輕一代人是不知道,中國建設到現在這種程度真不容易,盡管我們國家還有一些缺點和問題,盡管我們現在爬坡很吃力。回想當年,我們國家都是挨打,現在才真正看到希望,不僅是曙光,現在是光明。今昔對比,我們這一代,算是幸福的一代。

至於夢想,我的夢想就是《清史》編成,再就是能看到國家越來越富強。

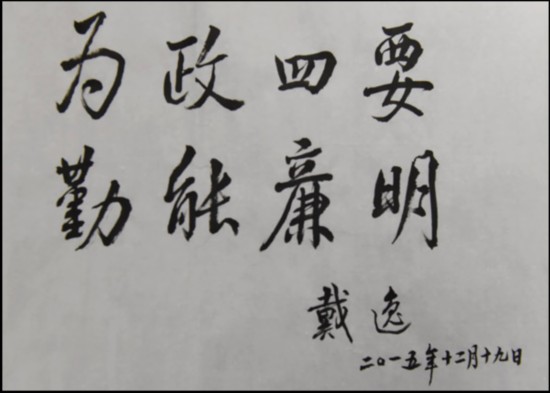

“為政四要,勤能廉明”

問:請您給廣大黨員干部題寫一段寄語。

戴逸:“為政四要,勤能廉明”。我認為勤、能、廉、明這四個字應該是衡量一個從政者的四個標准。勤,是指勤快,不能懶惰、不作為。能,是指能干,這一點要通過讀書來提高。廉,是指廉潔,潔身自好。明,要明白事理,不能當糊涂人。

戴逸寄語

戴逸簡介:

戴逸,1926年出生於江蘇常熟。現任國家清史編纂委員會主任,中國人民大學清史研究所名譽所長,中央文史研究館館員,北京市文史研究館館長。主要著作有《簡明清史》《二十世紀中華學案》《清通鑒》等。

採訪札記

秉筆直書興盛衰亡之道

有人贊他“戴公桃李滿天下”,他笑一笑,說自己只是普通教師﹔有人稱他清史泰斗、史學重鎮,他搖搖頭,道自己只是一個修史人。他是戴逸,國家清史編纂委員會主任,著名歷史學家。

寒冬的清晨,戴老與我們如約坐在位於海澱區蘇州街的清史編纂委員會辦公室裡。辦公室不大,幾組書櫃幾佔半壁江山,櫃中是滿滿的《清史》稿件。面前的戴老,鶴發壽眉,精神矍鑠,他與我們談文化、談清史,也談自己的人生。

光陰者,百代之過客。這位史學家的一生也如一段歷史,與國家和民族的命運交織在一起,跌宕起伏。52歲受命組建清史研究所﹔76歲披挂上陣出任清史編纂委員會主任,主持《清史》纂修工作﹔如今90歲高齡仍心系清史不肯懈怠。

清史是戴老理念之歸宿,精神之依托,生命之安宅,幾十年來,他寢於斯,食於斯,學於斯,行於斯。他為我們展示這個封建王朝的機遇和命運,為我們分析這段300年興盛衰亡歷史的殷鑒與啟迪,還為我們勾勒康熙、雍正、乾隆等一個個歷史人物的光影。

鏡裡朱顫都變盡,隻有丹心難滅。談及家國,戴老的眼眸中是自豪。他說誰能想到我們的國家,區區幾十年的時間就能從曾經的積貧積弱、任人宰割發展到今天的繁榮昌盛﹔對比歷史,他說現在是最好的時光,我們是幸福的一代,中國的前途大有希望。談及正風反腐,他說一個盛世的到來必定要有反貪腐作為先導,這是盛世到來的推動力和有力手段。他為我們列舉康雍乾三朝的治理腐敗舉措,也客觀分析舉措背后的來龍去脈與利弊得失。他對今天全面從嚴治黨的成果交口稱贊,也坦言在改革發展的關鍵時期,這股勁不能鬆,逆水行舟不進則退。

戴老還與我們談傳統文化,講述修齊治平的價值﹔談追求,說人要有抱負、有良好的志願,不能貪圖物質上的享受﹔談鄉情,提起十幾年未回的江南故裡,言帶唏噓。

訪談間歇,他帶我們參觀陳列在書櫃裡的《清史》稿件,他的目光流連在一本本書稿上,他的手撫摸在一張張紙頁上,滿含感情。翻開書稿,隨處可見他批改的痕跡。“每當夜深人靜、萬籟俱寂時,獨處小樓之上,青燈黃卷,咿唔諷誦,手握形管,朱藍粲然。”這是戴老對自己年少讀書情景的描述,憶及啟蒙自己的師長和相伴學海的友人,他的語聲盡是懷念。這位自孩童時就鐘情文史的大家,無愧於“讀書的一生,筆墨的一生”。

訪談歷時兩個小時,這兩個小時很長,長到仿佛在老人的娓娓道來中穿越了清代300年的歷史之河﹔這兩個小時也短,短到很難鞠取老人智慧之泉和豐盈人生之一抔。結束時已過了午飯時間,工作人員為戴老打來的飯菜已經微涼,餐盤中是清淡的兩三樣小菜。

史德者何?著書者之心術也。“我的夢想就是《清史》編成,再就是能看到國家越來越富強。”戴老的這句話在耳邊久久難以忘懷。(鮑爽)