節慶是構建社會秩序的模式,是社會的鏡子。歷史上,節慶還被賦予了儀式般崇拜的力量,是社會公約的傳統象征。自古以來,中國人都特別重視過節,尤其對官員過節提出了不同的要求或規定,有的形成制度,有的則形成風俗。

普天同慶,節慶旨在和諧

先民往往把節慶和祭祀等大事聯系在一起。作為官員,更重視節慶中的儀式。一年之計在於春,古人非常重視春節。自周代起立春日迎春,是先民必須舉行的盛大節日活動,因此立春又叫春節。周天子親率三公九卿去東郊迎春,祈求豐收。回宮后要賞賜群臣,施惠兆民。

《禮記·月令》中還提到八蠟節,這個標志實際一年終結的節慶,“國之人皆若狂”,就是一個報恩的節慶,要獻祭各種有生命的或無生命的物體向神報恩,“以萬物報萬物”,每個人都要參與,天子、諸侯使臣、大臣等分主、賓兩組,代表兩種相反的宇宙力量,輪流向對方敬酒,人們相信這能促成全面的和諧。

歷代都有很多祭祀山川的節慶,人們相信,山川是國家統治力量得以施行的代理者,自然界的混亂不過是人類社會混亂所導致的后果,“夫國必依山川,山崩川竭,亡國之征也。”出於向山川表示尊崇,或者慶祝、祈禱風調雨順,官方都會組織節慶祭祀活動。

節慶的儀式感還體現在朝拜上,節慶朝拜儀式比平時隆重十分。周朝講禮儀,正月初一早上,各路諸侯與文武大臣會集殿廷,向周天子拜賀新年﹔漢代則稱之為“朝賀禮”﹔經魏晉至唐宋,直到清末,此儀式世代傳承,規模之盛大熱烈,堪稱空前。這種儀式就是團拜。

官員同事間、親友間過年也講團拜。宋代尤其流行,王十朋《元日》詩中寫道“弟兄團拜處,歸去願成行”。《朱子語類》說:“團拜須打圈拜。”周必大《青城小語慶新陽》題記中說:“記去年館中團拜人,今作八處,感嘆成詩。”

除了過年,其他重大節慶,帝王也會大宴群臣,如唐玄宗《端午三殿宴群臣探得神字詩序》中記述皇宮端午日盛況,召來臣僚,大張筵席,“廣殿肅而清氣生,列樹深而長風至”。目的都是為了營造一種團結祥和的氛圍。

守土有責,過節並不輕鬆

我們如今在電視裡經常看到,過節時中央及各級領導總是很忙碌。其實在古代也一樣,中央包括首都高級官員,初一不得休假請假。守土有責,地方長官在春節期間嚴禁離開衙門回老家。這個規矩斷絕了地方官回老家過年的可能性,如果想跟家人團聚,地點隻能在單位。唐朝著名田園詩人韋應物,寫過一首《元日寄諸弟兼呈崔都水》,大意是說:我自從做了縣長之后,每年春節都沒回去過。我在衙門裡感到很冷清很無聊,不知什麼時候才能與家人見面。

地方一般公務員,才有特殊福利,每年臘月二十“封印”,停止辦公,回家過年省親,與家人聯歡,隻要在第二年正月二十那天趕回衙門“開印”辦公就行。

過節往往是朝廷察民風的極好時期,中央往往會派出巡視組,如元康四年春正月,漢宣帝派遣十二人循行天下,“覽觀風俗,察吏治得失”。

官員值班是鐵律,《南部新書》記載,唐代御史台很會欺負新來的同事,凡新入職的官員,新年過節的值班任務往往就交給他們了。沈括《夢溪筆談》中說,朝廷掌管文書事務的翰林館閣,每天需要一人輪流值夜班。宋神宗時太子少保李端願,每到過節“必置酒高會”,有一次,竟然把輪到值夜班的翰林學士孫巨源喝到醉死。

宋時百萬人口的杭州城配置有五六千名專職的消防官兵,每二三百步設一個巡察火警的哨崗,政府在元宵夜會加強巡警,“命都轄房使臣等,分任地方,以緝奸盜”。凡熱鬧人多之處,皆點巨燭、鬆柴照路,亮如白晝,還有大量兵卒巡邏站崗。

民國初規定不論是除夕還是大年初一,政府各個機構都要正常上班。若是發現有公務員不在崗,他可能就要下崗了。

清廉過節,杜賕謁之路

中國是個人情社會,民間百姓每到過節都喜歡給親朋好友送禮,聯絡感情,但古時也有法律規定,官員逢年過節的人情往來是不允許的。

《魏書·刑法志》記載:“枉法十匹,義贓二百匹,大辟。”什麼叫“義贓”?南宋學者胡三省解釋:“義贓,謂人私情相饋遺,雖非乞取,亦計所受論贓。”“義贓”,與直接貪污受賄所得的“正贓”相對應。有了這規定后,“食祿者跼蹐,賕謁之路殆絕。”官員們不得不趕緊收手,行賄送禮之路幾乎斷絕。

《唐律》規定:官員受賄“五十匹流二千裡”,行賄“罪止杖一百”。這裡自然包括了過節收送禮物。宋朝效法唐律,但對收取“生辰綱”這樣的“生日禮”,似乎並沒禁止,更未入罪。但理宗時真德秀說,乾道、淳熙年間,“有位於朝者,以饋賂及門為恥﹔受任於外者,以苞苴入都為恥。”

金世宗時有法規定生日接受饋獻,應當免官。但實際處分因人而異,官階高的沒事,低的就受懲。這種情況引起了世宗的忿然:“朝廷行事,苟不自正,何以正天下。尚書省、樞密院生日節辰饋獻不少,此而不問,小官饋獻即加按劾,豈正天下之道?自今宰執樞密饋獻亦宜罷去。”

元朝將最容易被視為“人之常情”的生日、節日收禮行為入罪,不再局限於平常職場上的收禮。據《禁治察司等例》規定:“不得因生日節辰、送路洗塵,受諸人禮物,違者以贓論。”古今常見的生日禮、節日禮、接風洗塵禮,一概禁收。

康熙時期為整頓春節鋪張浪費和腐敗現象,明禁送禮之風,要求大小官員的各家府第前都要張貼一張公約:“同朝僚友,夙夜在公,焉有余閑,應酬往返?自今康熙五十八年己亥歲元旦為始,不賀歲,不祝壽,不拜客,有蒙賜顧者,概不接帖,不登門簿,亦不答拜。至於四方親友,或謁進,或游學,或覓館來京枉顧者,亦概不接帖,不登門簿,不敢答拜,統希原諒。”

歷史表明,節慶風俗清廉的時候,政治就清明﹔相反,政治越腐敗,節慶賕謁之路就大開。《后漢書·梁冀傳》記載了權貴的看門人受賄千金:“客到門不得通,皆請謝門者,門者累千金”,想來令人驚訝。

與民同樂,但必須干正事

過節,對古代官員來說,並不清閑,除了與民同樂外還得干正事。據《后漢書》和《太平御覽》等史料記載,漢朝官員在節慶中,要麼去充電進修,如宋均“每休沐日,輒受業博士”。要麼下地從事勞動,如尚子平“為縣功曹,休歸,自入山擔薪,賣以食飲”。要麼社會實踐,如蔡倫“每至休沐,輒閉門絕賓,暴體田野”。科學家張衡認為除夕觀察天象是一年中最寶貴、最重要的一夜。因此,他一生中除夕都是在觀察天象中度過的。

官員當然可以適當地放鬆休息,但不能肆無忌憚地娛樂,過節中官員賭博、逛街等娛樂行為都可能在節后被言官參上一本。

到了唐宋以后,官場風氣雖然有所變化,但仍然以“豪富郎日出游戲”為鄙事。《宋史》記載,王安石為相時,就愛干涉官員們在新年假日裡的娛樂,“時汴京員吏好因元正沐游戲市裡,為百姓所患。介甫出逢之,必下車公謁,以愧其心,自是莫敢出者。”在大過年外出游戲碰到王安石就會倒霉。

宋代開封府刑獄機構會在元宵節期間利用燈飾、圖像演繹獄戶故事或陳列獄具等表演審犯人以普法﹔臨安府每至傍晚還要差人到各家各戶詢問,點燈的油燭是否夠用,若不夠,官府“各給錢酒油燭,多寡有差”,到了放燈最后一夜,臨安府尹要出來拜會市民。

官員過節不干正經事,就有違官員“為民父母”這一道德形象。《能改齋漫錄》記載,宋代章郇公愛好賭博,“作正字日,元正休與丁晉公博。……約明年復博”,沒想到節剛過完,就被監察御史狠狠地參了一本,說他“為帝侍,元正應祈福於帝,獨迷博,非諍臣也”。因此,古代有些官員不僅過節時訪貧問苦,而且還扶犁親耕,更重要的是,其行事比現代人低調得多。

節慶假日多了,容易使官員渙散,影響工作效率。包拯給宋仁宗上表,稱“每節假七日,廢事頗多,請令后隻給假五日”。戲文裡的包大人確實就是日斷陽、夜斷陰,忙得四腳打轉,就是節慶中也總想著不讓他那虎頭鍘閑著。

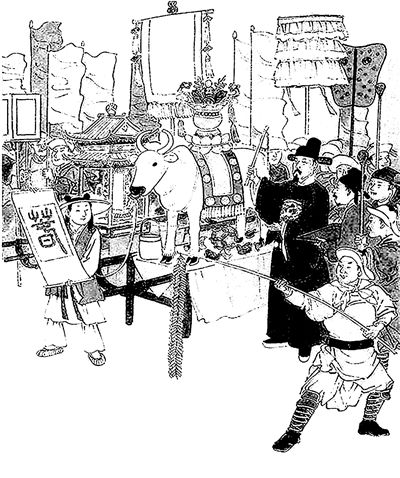

清代各級地方官員在春節前后都開展“訪貧問苦”、“扶犁親耕”、“鞭打春牛”等活動,還規定,滿族官員一律不准登台唱戲,改裝潛入戲園看戲者,要革職或流放。

自娛自樂,但更重視情調

在不鋪張浪費的前提下,官員也搞些小情小調,把節日過得更加豐富,更加有趣。

唐朝詩人盧照鄰過年期間獨自去野外尋找樂趣,“歸休乘暇日,馌稼返秋場”,白居易是“無輕一日醉,用犒九日勤”,每到春節會把一年來寫的詩抄錄一遍,把詩稿放在一個盆裡,然后焚香禱告之后,燒掉詩稿。《唐才子傳》載,每年除夕賈島“必取一歲所作置於幾上,焚香再拜,酹酒祝曰:‘此吾終年苦心也!’”。

宋代寬鬆的節慶假日,促進了官員的文化娛樂。陸游記述他年輕時為官“少年從宦地,休日喜無涯。坐上強留客,街頭旋買花”。一至節慶假日,便喜之不盡。蘇東坡也一樣喜歡在節慶假日間泛舟江上,“誦明月之詩,歌窈窕之章”,《前赤壁賦》就是這樣寫出來的。蘇東坡常在筆耕中度過除夕, “歲晚相與饋問,為‘饋歲’﹔酒食相邀,呼為‘別歲’﹔至除夜,達旦不眠,為‘守歲’。蜀之風俗如是。余官於歧下,歲暮思歸不得,故以此三詩,以寄子由”。“思歸不得,至春節過,寫詞達旦不眠。”(劉緒義)